|

|

| 专访诺贝尔化学奖获得者Eric Betzig |

| 十年断层心怀梦,卷土重来夺诺奖 |

编者按

超分辨率显微镜的出现就像一盏明灯,照亮了模糊朦胧的分子世界,为生物学、光学和化学三大领域带来了巨大的变革,而这一科学利器的发明者之一便是2014年与Stefan Hell,William Moerner共同获得诺贝尔化学奖的Eric Betzig。

以近场光学为学术起点,他35岁前在贝尔实验室取得了一系列惊人的成绩。然而,此时的他却选择了辞职,甘愿成为一名照顾孩子的父亲并开始从事起了家族生意。最终因为过于思念科学,他卷土重来,并在短暂的时间内再次创造科研神话。他展示了通往成功的不同寻常的道路,并挑战了“坚持”的传统定义。

他说话坦率,为人真诚。有时他的直率会让你难以置信,他总是坚信要做有实际意义的事情,他会全身心地投入到他所做的每一件事,因为他说他想真正地生活,而不是简单地度过一生。在科学工作中他一丝不苟,甘愿承担风险,并且相信风险可以激发自己最好的一面。在生活中,他是一位慈爱的父亲,随时准备从繁忙的研究工作中抽出时间带孩子上学或陪他们上网球课,此外他也是一位充满责任心的老师,从不忘记教导学生认真工作。下面请和我们一起领略Eric Betzig的精彩人生。

Eric Betzig

Eric Betzig,美国加州大学伯克利分校分子生物学教授,Eugene D. Commins实验物理学校长讲席教授。他还担任霍华德·休斯医学研究所珍利亚农场研究园区的高级研究员。他在康奈尔大学时期的博士论文和随后在贝尔实验室半导体物理研究部门的工作内容都是近场光学的研发,这是超分辨率显微镜的一种早期形式。1995年,他离开学术界,从事机械制造行业。十年后,他和好朋友Harald Hess共同制造了第一台超分辨率单分子定位显微镜。由于这项工作,他成为2014年诺贝尔化学奖的共同获得者。如今,他依然继续开发新的成像工具帮助生物发现,包括相关的超分辨率荧光和电子显微镜,具有无衍射光片活体系统的4D动态成像以及自适应光学显微镜用来恢复在畸变多细胞标本深层的最佳成像性能。

采访嘉宾:Eric Betzig

通讯员:王卉、于存

原文信息:Wang, H., Yu, C. Light people: Nobel Laureate Prof. Eric Betzig. Light Sci Appl 12, 192 (2023).

https://doi.org/10.1038/s41377-023-01205-3

Q:2014年,您因“超分辨荧光显微镜的发展”获得了诺贝尔化学奖,您能告诉我们您是如何取得这一重要技术突破的吗?

A:我从事超分辨方面的工作始于1982年,当我在康奈尔大学读研究生的时候。我们有几个教授在研究一个理论,他们让光穿过黑屏上一个比光波长还小的孔,就像纳米手电筒一样,这就是现在所谓的近场扫描光学显微镜。1988年我加入了贝尔实验室后,我也一直在从事这方面的研究工作,取得了一些成绩。1989年,与我一同获得诺贝尔化学奖的William Moerner做了一个实验,在接近绝对零度,几度开尔文的条件下,用吸收光谱法来观察晶体中单个分子的光谱特征。因此,研究人员开始思考在室温下是否也能达到同样的效果。用我的近场光学技术很容易观察到荧光分子一小部分波长的光,关于此工作我在Science期刊上发表了一篇论文。我开始考虑单分子。几年过去了,随着我的技术在这个领域越来越受到欢迎,我也意识到这种超分辨率的方法有一个主要的限制:从那个小孔出来的光会随着距离的增加而加快传播速度,所以你必须让这个小孔离样本大约20纳米或者更近。对于任何在纳米尺度上不平整的样品来说,这都是一个主要问题。我一直想要研发一个能够观察活细胞的高分辨率电子显微镜,而活细胞在20纳米的尺度上是不平整的,对此我感到很沮丧。

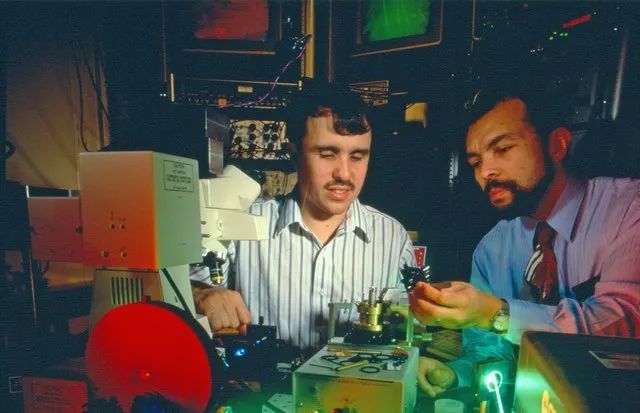

图1:1993年,Eric与合作者Rob Chichester在贝尔实验室使用他的近场显微镜

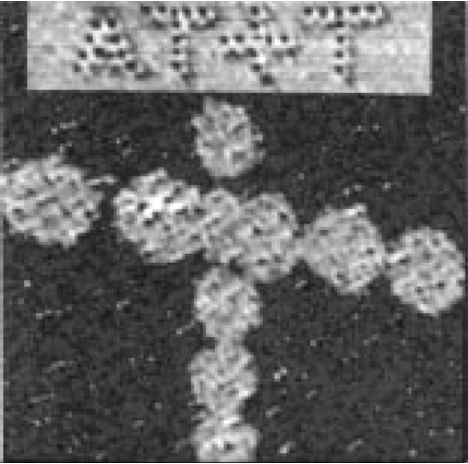

图2:磁记录位的近场光学图像。顶部:用超分辨率近场显微镜书写的高密度位(黑色);底部:用常规衍射限制显微镜书写的低密度位(白色)

同时,我也因为在科研上看到一种趋势而感到沮丧。我认为,总的来说,学术科研主要被封闭在泡沫中,人们会找到同类人的泡泡。在这个小泡泡里,每个人都很开心,每个人都表现得很像,每个人都相处融洽,但这会导致平庸,它不会产生真正激进的想法并且也不会推动人们朝新的方向迈进。此外,这些泡泡在其范围内通常是有限的,他们专注于自己的问题。但是我发现,科学上的突破往往发生在不一定有明确联系的不同学科之间产生互动的时候。直到今天,我在科研领域取得的任何成功都是通过走出自己的舒适区,我努力地去更多地了解一些与光学无关的领域以及想知道光学如何应用于其中。

此外,随着近场显微镜作为一个热门领域,许多没有经验和不知道局限性的人都跳了进来,并且制造了如此多的噪音,以至于好的工作信号被淹没了。最后我非常沮丧,我离开了贝尔实验室,在家里帮助抚养我的第一个孩子。后来有一天我有了一个想法,如果我让单个分子都发出不同颜色的光,那么我就可以通过拟合点扩展函数找到它们的中心,并制作出它们位置的超分辨率地图,这意味着远场的超分辨率图像。当然,那个时候我想不出如何把分子染成不同的颜色,所以我只是发表了这个想法,然后就把它忘了。后来我去了我父亲的机床公司工作,但6年后,我太想念做研究了,所以我决定回到科研界。

图3:失业的Eric在他的湖边小屋,并试图重新去学习间隔十年的科学问题

我开始阅读科学文献,偶然间看到Martin Chalfie写的一篇关于绿色荧光蛋白(GFP)的论文。这篇论文讨论了操控发光水母的DNA,并将其拼接到你想看到的任何蛋白质上,还讨论了在其上放置发光标签,操控细胞结构设备,以产生蛋白质副本,这项工作既是革命性的,也是优雅的。它们彻底改变了细胞生物学,并在2008年获得了诺贝尔奖,实至名归。基于这项技术,我想出了一个主意,用离散方向的平面波照明创造一个大面积平行的焦点阵列,我将其称之为光学晶格显微镜,我联系了我在贝尔实验室工作的好朋友Harald Hess,看他是否能够帮我找一个可以工作的实验室。我们一起拜访了佛罗里达州立大学的Mike Davidson,他建立的不同荧光蛋白文库是世界上最大的蛋白文库之一。他告诉我们关于光激活绿色荧光蛋白(PAGFP),这是一种可以随光开启和关闭的荧光蛋白。Harald和我意识到这种蛋白质可以通过让不同颜色的分子染色来实现超分辨率,但是不同的颜色只是在不同的时间开启荧光。因此我们把钱凑在一起,在两个月的时间里在Harald的客厅里研发出了一台显微镜,并在美国国立卫生研究院与Jennifer Lippincott-Schwartz和George Patterson一起对设备进行了测试,他们是PAGFP的研发人员,然后我们将论文投给了Science期刊,剩下的就是历史了。这就是我如何返回到科学领域以及如何获得诺贝尔奖的。

图4:放在Harald家客厅里的PALM显微镜原型机

图5:Eric手持诺贝尔奖章和证书在斯德哥尔摩的舞台上向他的妻子飞吻

图6:Eric陪同维多利亚女王储出席诺贝尔奖晚宴

Q:您能谈谈您在您父亲公司工作的那段经历吗?

A:我在我父亲的机械公司做了几项技术。一项是使用相机来判断机器零件是否加工正确。它基本上是对零件的特征进行亚像素定位,与PALM中的亚像素定位的原理相同,但现在被用于确定机器零件上的孔和表面是否在正确的位置。这就是你如何从一个完全不同的学科中借鉴到另一个学科。我还想到了一个主意,如何制造一台超级高效的机器,用一些非常新颖的原理来制造汽车零部件。我花费了数年时间开发它,但是当它进入市场后,却无人问津,没有人想要买它,因为它太特别,太不一样了。这对他们(客户)来说是一种风险,也是一项危险的业务。

这就是我为什么对埃隆·马斯克(Elon Musk)在特斯拉(Tesla)上的成功感到惊讶,因为汽车行业是最保守的。事实上,他基本是生拉硬拽地把他们拖到了电动汽车领域,这太令人震惊了。这还不包括他在美国太空探索技术公司(SpaceX)方面所取得的成就,更令人惊讶的是,他将一家非常保守的公司彻底改造了。但我不是埃隆·马斯克(Elon Musk),我的尝试失败了。所以在2002年,我离开了父亲的公司。

图7:Eric在他父亲的公司开发的柔性自适应伺服液压技术(FAST)加工中心

Q:您作为一名光学科学家,很多人都好奇您为什么获得了诺贝尔化学奖?

A:是的。我对化学一窍不通,高中毕业后就没学过化学。我认为在科学领域,你需要走出自己的舒适区。我不是一个分子生物学家,也不是一个化学家,但是通过跳出舒适区,你会产生新的想法,你可以看到事情是如何发展的。一个优秀的科学家在他或她的头脑中总是会萌生很多不成熟的问题。1994年我就有了做PLAM的想法,当我了解光激活绿色荧光蛋白(PAGFP)后,它就像一把钥匙一样把这把锁打开了。你必须让你的头脑充满想法,并且创造性地思考如何将不同的事物结合起来。我想这就是我为什么享受在贝尔实验室工作的原因,因为在这里,细胞生物学家、神经生物学家、计算机科学家、材料科学家都在同一个屋檐下工作,只要人们相互交流,就能取得惊人的突破。因此,我想对科学研究中出现的“机井化”现象提出警告。不要只让人们在一个机构学习相同的学科,也不要只让人们追求预设的目标。鼓励外部思考者。有目标是好事,但你永远不知道什么能帮你实现目标。有时目标可能不是明智的选择,它可能会蒙蔽你的双眼。在科学上你必须要学会灵活应变。

Q:灵活的思维是一个好的科研人员应该具备的素质,那么还需要什么素质呢?

A:我认为,要成为一名优秀的科研工作者,你需要思想开放,乐于并且有能力和其他不同学科的人交流,这是创造力和创新力的秘诀。知道问题就相当于解决了一半的问题,所以你的头脑中应该产生一些重要的、有影响力的但却不知道如何解答的问题,然后你去接触来自不同学科的不同的人,你会发现你的创造力会不自觉地产生,因为如果你的头脑中有问题,你的潜意识就会开始思考你要如何做才能解决这个问题。我坚信创造力不会发生在有意识的头脑中。它发生在潜意识里。你必须让你的潜意识挨饿。选择一个问题,并且每时每刻都关注它,让你的潜意识除了这个问题之外什么都不去想,这样它就必须专注于这个问题,然后答案就会出现在你面前。这就是我在1994年产生PALM想法的原因。我推着婴儿车里的孩子,也没有想着超分辨率的事,但这个想法突然出现在我的脑海里。它源于更深层次的东西。

法国微生物学家路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)曾经说过:“机会总是青睐有准备的人”。要想成功,你只需要非常努力地工作,确保你的大脑完全沉浸在一个问题或几个问题中,然后运气就会降临。但是运气并不能决定你是否会成功。努力工作决定你是否会成功。运气决定了你在什么方面会成功。所以成功的另一个秘诀是努力工作,这是我的中国博士后从来没有遇到过的问题,但这在美国是个大问题。这是我所知道的唯一与成功相关的东西。这与你的智商或工作地点无关。它是非线性的,因为你知道的越多,你就越有可能发现更多。所以它的输出是指数曲线,而不是线性曲线。

Q:我很高兴听到您说您的中国博士后都很努力。在中国我们很重视努力工作,经常告诉年轻人要坚持不懈,但当您遇到困难时,您似乎会从远离问题中受益,您重新定义了成功,您能分享一下您的想法吗?

A:坚持并不意味着永远做同一份工作,也不意味着专注于同一个问题,因为有时候问题是没有终点的。毅力意味着专注于科学或者职业生涯的动力。我觉得对于我来说,最难的事情就是知道什么时候放弃。因为你一直都被教导要坚持,坚持,坚持。因此,离开贝尔实验室一个艰难的决定,离开我父亲的公司更是一个艰难的决定。在贝尔实验室至少我知道我已经把近场光学技术发挥到了极致,我知道我不可能打破物理定律,所以说,“忘掉坚持,我不干了。”这个决定并不难。因为我觉得我已经做了我能做的一切。

离开我父亲的公司真的很难,因为这不仅伤害了我和父亲之间的关系,而且我也不知道如果我再待两年,事情是否会得到解决。我一直在说,在另一个宇宙的某个地方,我是一个住在密歇根州的失业机械工程师,我能走到今天完全是靠运气。当我结束了我的诺贝尔演讲时,我把它献给所有敢于冒险却失败的人,尽管你没有听说过他们,但他们比那些敢于冒险且成功的人要多得多。你可能在整个职业生涯中都有一堆不成熟的好主意,并且永远找不到关键。但是我一直鼓励我的学生去冒险。当你冒险时,尤其是为你的事业冒险时,它通常会激发出最好的自己。当你尝试冒险并失败时,你会尽自己最大的努力去尝试成功,这时你就会发现你的极限。它是活着,是真正地活着,而不是虚度一生。

Q:20世纪80年代,您为什么会选择显微镜作为您研究生时的课题呢?

A:我觉得我很幸运能在1982年进入研究生院并选择显微镜作为研究领域。这是一个幸运的决定,因为那时是个人电脑可以自动化显微镜的好时机,CCD芯片也问世了,荧光开始流行,激光器足够便宜,这些都可以进入个人实验室。自1980年以来出现的所有显微镜,无论是宽视场、共聚焦显微镜、双光子显微镜、光片显微镜、超分辨率显微镜,它们都是把1980年以来出现的所有东西混合在不同的组合中,得到新的显微镜。所以1980年作为你职业生涯的开始选择了显微镜就像1920年一个物理学家选择量子力学一样。1980年的显微镜就是这样的情况,它像一个等待被采摘的果子。我只是很幸运地选对了领域。

Q:从事光学研究是您一直的梦想吗?

A:我从小就想成为一名宇航员,因为我是在阿波罗计划和登月计划的熏陶下长大。我去了加州理工学院就是为了能够接受足够的培训,成为一名科学家宇航员。但当我1982年毕业时,航天飞机正在飞行,我意识到航天飞机是一个非常糟糕的主意。很明显,这是一条死胡同,但这是政治驱使的,让这个怪物成为航天飞机,最后证明我是对的。所以我必须选择一些不同的东西,我总是想做一些自己认为很重要且有潜力的事情。当我去康奈尔大学后,我的导师想用近场做超分辨率,这有可能是革命性的颠覆,超分辨率最终获得了诺贝尔奖,所以我的直觉是对的,这不是正确的技术,而是正确的想法。我想成为一名探险家,想登上月球和火星,但如果我不能向外探索,我可以向内探索。我想说,在显微镜下工作最令人满意的事情之一就是生物学,能够揭示生物学并能够看到东西。我们与100个不同的小组合作,每个人都带一些他们整个职业生涯都在研究的标本,然后他们在我们的显微镜下看到了它,并且是以一种前所未有的方式看到它。这让他们和我都很兴奋。大自然真的很美,非常美,但也极其复杂。在我的职业生涯中,有很多时候我觉得自己就像看到了金星相位的伽利略,他看到的月球不是一个球体,而是有山脉的。他指向哪,哪里就有新发现。用我们的显微镜,我们放入的每一个标本都揭示了新的生物学和美丽的生物学。

Q:2019年,您和您的同事创造了一个“瑞士军刀”巨型显微镜。您能给我们介绍一下到目前为止它的最新进展吗?

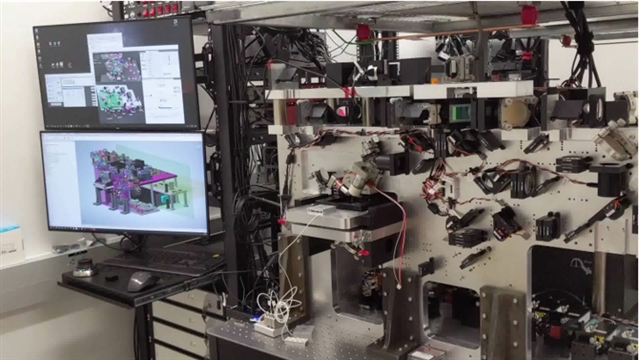

A:瑞士军刀,我们称之为MOSAIC,是自适应光学-晶格光片显微镜的继承者。多年来,我实验室的一大重点一直是将技术交到生物学家手中。大多数显微镜永远不会离开光学人员的工作台,如果它只是置于你的工作台,而不是生物学家的工作台,那将是无用的。我们已经采取了许多措施来改变这种状况。有了晶格光片显微镜,我们首先创造了一个其他人可以复制的版本。到目前为止,大约有130个不同的团队询问并收到了如何去做的信息。我想这130个团队中,大约有30~40个团队实际上已经建造了他们。在这30~40个团队中,我想大约15~20个团队是常用的。因为许多显微镜用一段时间后,然后就不用了。因此我们希望有足够多的人去使用它,得到更多的应用,创造更多的生物学的发现,这样商业公司才会想要去制造它。使用者只需要按开关即可,这意味着你只需要放入样本,按一下按钮,然后你就会获得数据。此外,当商业显微镜坏了或者生物学家需要如何更好地使用它时,可以打电话给公司的人,他们可以提供帮助。这是生物学家常规使用显微镜的唯一方法。

原始的自适应光学-晶格光片显微镜花费了我们100多万美元,覆盖了一个10英尺的光学台,这在商业上永远不会成功。所以我们想做一个更便宜、更容易使用的升级版本。最终我们意识到,当我们购买了做自适应光学-晶格光片显微镜的所有组件时,我们已经拥有了做几乎任何一种现代光学显微镜所需要的组件,当然自适应光学显微镜也包含在内。因此。为什么不把它做成一个万能的显微镜呢?因为如果你去生物中心,你会看到尽管他们有许多不同的望远镜,但是大多数望远镜他们都不会使用。所以我们制作了一台显微镜,它可以满足生物学家的所有需求,它可以从共聚焦变成双光子,或者按一下按钮就能变成一个光片。做这项研究的Tian-Ming Fu博士现在在普林斯顿大学工作。我们还没有发表论文,因为他得找时间把论文写完,然后我们才能把它放到机床上,实践它。与此同时,我们已经把计划交给了近40个不同的小组,其中一些小组正在组装并使用它。

Q:实验室里的很多仪器都很复杂,博士后必须经过大量的培训才能很好地操作它们,但正如您提到的,如果您能为客户提供友好且易于操作的仪器,那将非常重要。

A:是的,这对生物学来说至关重要。你不能半途而废,你必须全力以赴给生物学家他们想要的东西。你不能让他们走出自己的舒适区,因为那样做是行不通的。要做到这一点,你必须了解情况。他们不知道什么在技术上是可行的,但他们知道自己在科学上想要什么。这意味着你必须和他们谈谈他们的需求,但你也必须思考他们未知的且如果他们知道什么是可能的,也许会是他们想要的东西。因此,你必须与他们进行对话,说如果我能提供这个,你会感兴趣吗?然后在此基础上决定你是否想去制作你想要的小部件。不要仅仅因为你想制作这个小部件或者发表一篇论文就去做它,这样不会有价值。

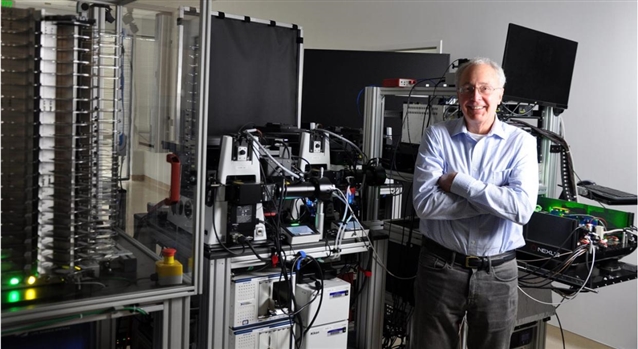

图8:MOSAIC“瑞士军刀”显微镜

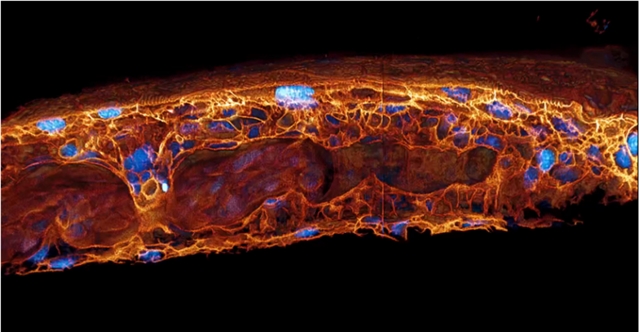

图9:发育中的斑马鱼尾鳍血流的马赛克3D剖面图

Q:2021年,您是Eikon Therapeutics公司的联合创始人。您认为科学研究和成果转化之间应该如何联系?

A:Eikon Therapeutics公司来源于我们和伯克利的生物学家Robert Tjian一起做的一个关于晶格光片的实验。他是一名生物化学家,在生物化学中他们发现了所有不同的蛋白质必须聚集在一起才能开始转录过程,这就是聚合酶如何被应用到DNA基因上的开始,然后释放出RNA,他们想观察这个过程。当我们使用PALM来跟踪转录因子分子的动力学时,我们意识到所有必要的分子并不是同时聚集在一起的。事实上,每种类型的分子都有很多拷贝数,它们只会在一瞬间与DNA结合,然后消失,然后再出现。这与生物化学家们想象的半静态过程完全不同。相反,这些分子都在布朗运动下嗡嗡作响,并结合一秒钟左右,然后下一个分子出现,再下一个,直到聚合酶最终被使用。在我看来,这可能是迄今为止最大的超分辨率科学的发现。它颠覆了人们对转录工作的认知,而转录之所以重要,是因为许多疾病都是由转录错误引起的。蛋白质的微小变化可能会产生巨大的影响。Robert Tjian认为这项技术对药物筛选非常有用,可以放入不同的化合物,观察关键蛋白质在不同的药物作用下如何改变它们的动力学。所以我们成立了一家公司- Eikon Therapeutics,并招募了一些在药品行业非常有影响力的人。我没有任何的日常工作。我只是帮了一点忙,让筛选得以进行,因为我知道如何制造显微镜,但这项业务的大部分超出了我的知识水平。公司运转良好,但也不确定。每一家创业公司都有很高的风险,大多数最终都无疾而终,让我们拭目以待。但了解整个硅谷风险投资界的运作方式是一次有趣的经历。这与我平常的经历非常不同,所以至少可以说是有教育意义的。

图10:Roger Perlmutter, Eikon Therapeutics的首席执行官,与Eikon高通量单分子药物筛选管道的合影

Q:谁是您的科研偶像?

A:从技术商业的角度来看,我认为埃隆·马斯克是我的英雄。我从未见过比他冒更大风险的人。他非常鼓舞人心,是个不可思议的冒险家。我认识的最后一个有这种想法的人是霍华德·休斯,所以埃隆·马斯克是21世纪的霍华德·休斯。

从科学的角度来说,我没有偶像。获得诺贝尔奖让我看清楚一件事,我与很多名人、科学家、政治家等有过密切的接触。可怕的是,他们中的大多数人看起来都很普通,他们既没有更聪明,也没有行更多善事。他们并没有积极行善。他们没有更深层次的想法。他们只是人。人就是人,不管是诺贝尔奖得主、美国总统还是亿万富翁,他们都是人,而人是非常有限的。通常,当人们取得成功时,他们往往会忘记自己的局限性,并从他们在一个领域的成功中推断出他们在其他领域的专长或熟练程度,但实际上可能他们并不擅长。我非常清楚我的局限性,我唯一愿意发表权威言论的就是关于显微镜的,因为这是我觉得我有能力发表意见的一个领域。

Q:在做出重大决定之前,您是向他人征求建议,还是完全相信自己的直觉?

A:我当然会寻求建议,既包括细节小事上,也包括大事上的建议。我职业生涯的成功很大程度上是因为我的朋友Harald。1988年,Harald和我在贝尔实验室面试的第一天就认识了,并且很快成为了最好的朋友。我们每天工作14个小时,每天都一起打网球,吃晚饭。我们一直都在谈论科学。后来我离开了,他也走了,我在密歇根,他在圣地亚哥,我们就失去了联系。但是当我试图回到科学领域时,我联系的第一个人就是Harald。因为我需要一个参谋,给我回到科学领域一点建议。就这样我去了佛罗里达州立大学,这让我们再次合作。我们一起在珍利亚农场研究园区工作和休息,2020年我们在Science期刊上发表了关于低温相关超分辨率和3D电子显微镜的论文。在我职业生涯的多个阶段,如果没有Harald作为我的朋友和导师,我可能会陷入困境。他一直是我最好的朋友,也是我认识的最有才华的物理学家。

图11:Harald在约塞米蒂国家公园的一次头脑风暴的徒步旅行

图12:Harald在塔拉哈西(美国弗佛罗里达州州府),在旅行中他们构思了PLAM想法

Q:由于我们刚刚讨论发表论文的问题,您会把自己的文章投稿给Light: Science & Applications吗?

A:你知道,博士后们的心意是这样的,他们希望自己的论文能够发表在Science、Nature或Cell这样的顶级期刊。所以,如果是一项重大的新型显微镜研究,我们通常首先考虑这些期刊。这其实很愚蠢。但是,我们之所以在Science上发表了很多论文,是因为每一篇在Science上的论文都能帮助我的博士后得到他们梦寐以求的工作,并且能够吸引很多阅读Science的生物学家的注意,他们可能会善于利用这种技术,就是这么简单。我不认为这是一个好的现状,但这就是现实。我要感谢我的博士后们,他们为了得到这些研究成果,辛苦工作了五六年。Light: Science & Applications与Nature期刊也有联系,这种联系大有裨益,而且你们进步神速。

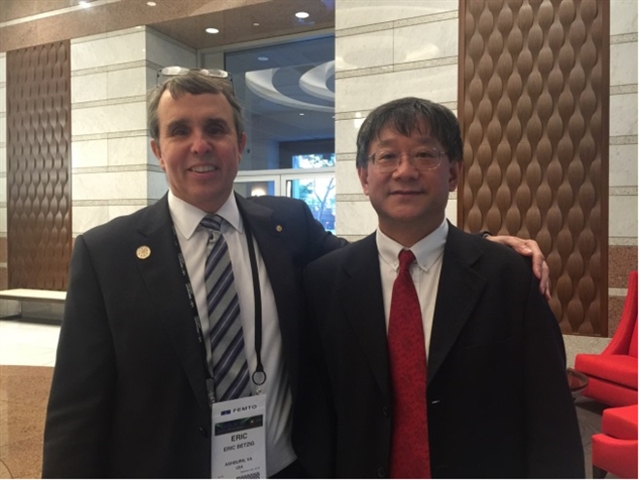

图13:Eric和Light: Science & Applications共主编张希成教授

Q:您认为中国学生怎么样?

A:我在珍利亚农场研究园区的大多数博士后都来自中国,他们都非常优秀。我很荣幸能有这些优秀的博士后学生。我建议中国鼓励冒险者,而不是鼓励将论文发表在高影响因子的期刊上。例如,如果你在一个光学研究所工作,你会和很多光学专业的人一起。但你和化学家、生物学家、数据科学家和数学家等等又相处了多少呢?这就是我为什么一直喜欢贝尔实验室的原因,在那里细胞生物学家、神经生物学家、计算机科学家、材料科学家等都在同一个屋檐下工作,在同一张桌子上吃午饭。

Q:当你面对工作和生活中的困难时,您是如何调整自己的心理?

A:这是一个好问题。我总是会遇到各种困难。生活上的事情我依靠妻子。科学上的事情我依靠Harald,一直以来这很有效。

Q:您的爱好是什么?

A:我有五个孩子,其中三个还很小。我的大部分时间就是照顾孩子,带他们上游泳课、网球课、送他们上学等等。当然还有我的工作,偶尔我会去徒步旅行和打网球。我总是很纠结,因为当我工作的时候,我会因为没有和家人在一起而感到内疚,而当我和家人在一起的时候,我又会因为没有工作而感到内疚。所以没有更多的时间去做其他事情了,因为如果我做其他事情,比如徒步旅行,我会感到双倍内疚,因为我既没有和家人在一起,也没有做工作。

Q:您给年轻的科研人员什么意见或建议?

A:不要害怕冒险。总有办法让你从失败的泥潭中走出来。生命是短暂的,所以尽你所能地让你的生活充满活力和创造力。

本期特邀通讯员

王卉,现任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(长春光机所)国际合作处副处长,主要从事国际交流,科学传播,国际人才合作等工作;曾任长春光机所与自然出版集团合作期刊Light: Science & Applications的创刊英文编辑,在《编辑学报》、《国际人才交流》、Light: Science & Applications等期刊发表文章20余篇,并应SPIE邀请在SPIE Women in Optics发表文章。她是Rose in Science活动发起人,也是iCANX Story(大师故事)栏目的共同发起人兼主播,曾采访多位国际知名科学家,如诺贝尔物理学奖获得者Donna Strickland、诺贝尔化学奖获得者Jean-Marie Lehn,德国物理学会第一任女主席Johanna Stachel,IEEE光子学协会主席Carmen Menoni,澳大利亚科学院院士Chennupati Jagadish,英国皇家工程院院士李琳,埃尼奖首位华人获奖者王中林等。

于存,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(长春光机所)国际合作处职员,主要负责中白国际创新中心外联、俄乌白国际合作与交流等工作;在《国际人才交流》、Light: Science & Applications期刊上发表多篇文章;中科院科技翻译工作者协会会员。(来源:中国光学微信公众号)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。