|

|

|

|

|

从苏北乡村到MIT!90后中国博士自述:我也曾经历至暗时刻 |

|

|

文|《中国科学报》记者 张晴丹

在旁人眼里,曹祥坤年轻有为,身上有太多光环。

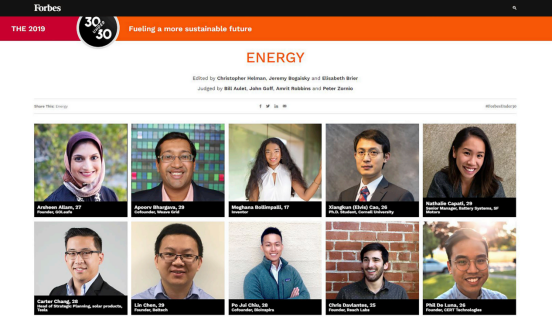

入选福布斯杂志北美地区2019年能源领域“30位30岁以下精英”榜单、2020年“全美十大华人杰出青年”、2021年麻省理工学院(MIT)气候与可持续发展联盟“影响力研究员”、荣获2021年洪堡基金会“德国总理奖学金”、全球29名2022级“施密特科学研究员”之一……

谁也没有想到,这个出身农村家庭、由祖母带大的孩子,能够顶住求学过程中的种种歧视和排斥,最终逆风翻盘。每一个光环背后,都是拼了命的努力与付出。

最近,他向《中国科学报》记者讲述了自己在国外读博时遭遇的至暗时刻,以及从小到大的求学经历。

曹祥坤在康奈尔大学

以下是曹祥坤的自述:

“每天的挫败感加重了抑郁,感觉人生进入‘雪季’”

2016年11月,在康奈尔大学攻读机械工程博士学位3个月后,我打算放弃。

与导师相处不顺,压力特别大。每晚都失眠,熬到三四点才能睡着,特别疲惫,精神状态很差。我对研究项目逐渐失去兴趣,每天的挫败感加重了抑郁。11月的伊萨卡(康奈尔大学所在的城市)开始下雪,我觉得自己的人生也进入了“雪季”。

那时,我认为在康奈尔大学攻读博士学位是我做过的最糟糕的决定,我再也坚持不下去了。

许多留学生都有过类似的感受,实验室氛围压抑、工作的不确定性以及签证限制都会加剧我们的焦虑。我们选择向家人隐瞒这些,并在视频通话中假装一切都很好,只是不想让自己的亲人在地球的另一端过度担心。

导师对于一个博士生的影响是毋庸置疑的,找导师的时候,除了要看研究方向,还要看看导师的培养风格与自己能否合得来。我在康奈尔读博期间,刚开始遇到了一位风格与我完全不搭的导师。我理解他的本意也许是为了学生的发展,但是我们的相处不是很顺利。

当时有个韩国学生,他在美国普渡大学读完硕士,我在加拿大麦吉尔大学读完硕士,我们2016年8月份同时入组。同样都面临和导师相处不是很顺利的境况,所以我们会私下鼓励对方。

不过入学两个多月后,他就做出了一个直接退学回韩国的决定。我翻看到2016年10月31日自己还写下了一段文字:“实验室一起入学的同事,今晚选择退学回韩国了。内心五味杂陈,祝愿一切安好。”

入学两三个月后退学当属少数,不过读博的漫长旅程中放弃学位或者因为各种各样的原因无法完成学业并不鲜见。不只在康奈尔大学,据我所知很多学校都会有这种情况。读了几年后,有的人拿到硕士学位就撤,有的可能连硕士都没拿就走了。

回头来看,很多导师,尤其是在名校,都会面临很大的竞争压力。他们有的人会把自己承受的压力转嫁到学生身上,而学生作为脆弱的群体,在这场权力不平衡的相处中举步维艰。

这些年,许多研究生都经历了心理健康挑战。我所在的康奈尔大学地处纽约州上州,学生们戏称地处偏僻的这里为“康村”。在我读书的那几年,听闻学校里面有好几起学生自杀事件。据说学校为了防止学生跳桥,还在桥底专门安装了防护网。

所以“长痛不如短痛”,当你一开始就感觉不快乐的时候就应该及时止损,把影响降到最低。我也听过一些身边的案例,在读博第二年或者第三年才换导师,这样会导致读博时间更久。

在入学康奈尔的第三个月,我做出了要么退学要么换组的决定。所幸在系里专管研究生项目的老师的协调下,我顺利转入了David Erickson教授的团队。他现为康奈尔机械与航天工程学院院长、Sibley College终身讲席教授、加拿大工程院院士,同时也是四个儿子的父亲,以及三家公司的联合创始人。

进入了他的团队之后,我感觉自己的博士生涯正式进入了正轨。读博五年中以及在我博士毕业后,我一直都在从他的多个角色上学到更多。

远在家乡的好友们帮我重建了积极性和信心。在David Erickson的鼓励下,我对新项目重拾热情。从指导我的研究项目到支持我的职业发展,他总是在帮助我。例如,他为我写了20多封热情洋溢的推荐信,包括我最近拿到的施密特科学研究员,也是在他的热情推荐下入选,我很感激导师对我一直以来的支持。

在这个新研究小组安顿下来后,我也因为从事的研究项目“HI-Light光流体二氧化碳催化转化反应器”,登上了福布斯北美能源领域“30位30岁以下精英”榜单。我的另外一个把光流体用于疾病甄别诊断的研究成果还登上了美国国家生物医学影像与生物工程研究所(NIBIB)的官网。

曹祥坤登上福布斯北美能源领域“30位30岁以下精英”榜单

讲述这些,是希望面临类似斗争的学生知道,他们并不孤单。虽然我们都决定要完成博士学位,但我想强调的是,这并非每个人的正确选择——很多朋友和前同事,他们在决定放弃读博后,现在也过着更健康、更幸福的生活。有很多方法可以实现充实的人生,选择最适合自己的那条路最重要。

硕博连读不到俩月,就退学了

2009年,我本科就读于西安交通大学钱学森班,是第三届钱学森班的学员。西安交大是国内第一批开设新能源专业的高校,而能源动力系统工程自动化一直是交大的王牌专业。在能动学院何雅玲院士的指导下,我取得了能源动力方向的工学学士,在外国语学院杜丽霞教授的指导下,我同时获得了英语文学方向的文学学士。

本科期间我曾经荣获全国大学生节能减排科技竞赛特等奖和全国大学生英语能力竞赛特等奖。在这里,我也练出了敢闯敢干、勇于突破的基因。

在获得西安交大本硕博连读的资格后,我留在本校按部就班地学习。许多人都会就这么走下去,但我总觉得人生少了点什么。在研究生入学不到两个月的时候,我和当时的导师何雅玲院士进行沟通,选择了从交大的硕博连读项目中退学。

当时,身边的朋友和同学都十分不解。但我内心很明白自己想要什么,我不喜欢一眼就能望到头的未来,我想去更广阔的天地,追寻一些未知的东西,因此选择了出国深造。

在等出国留学的录取结果时,我离开西安去了北京,在清华附近住了半年。小时候一直想考清华,但因为高考失利没能如愿,所以想在出国前到这里弥补一下遗憾。于是我在清华二校门附近租了间房子,天天穿梭在清华园里,经常可以去听许多名师的讲座,也算是圆了儿时的清华梦。

几个月后,我收到了加拿大麦吉尔大学材料科学与工程系的硕士全奖录取。我的导师是加拿大工程院、皇家科学院院士Roderick Guthrie教授。在他的指导下,我用一年的时间完成了两年的硕士项目,并在美国工程院院士Mujid Kazimi教授的邀请下,在硕士的第二年到了MIT核科学与工程系做访问学生。

我的原计划是继续申请MIT的博士项目,但因为邀请我的Mujid Kazimi教授突然离世以及一系列的变化,后来我加入了康奈尔大学机械与航天工程系攻读博士。当时的我很迷茫无助,但是回头看来,仿佛一切都是最好的选择。

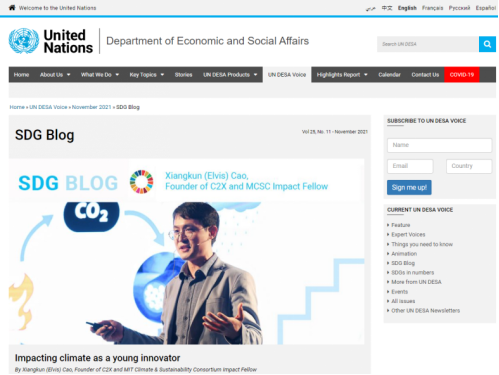

虽然,在康奈尔大学刚开始有过几个月的难以适应,但后来的导师和我亦师亦友,我也由此进入了碳捕获与转化的领域,从而决定了我之后的职业方向。导师给了我充分的自由,让我去尝试不同的机会。值得一提的是,在2021年11月,我因为在气候变化领域的工作,有幸被联合国经济和社会事务部邀请撰文,讲述自己作为一名年轻的气候创新者的旅程。

曹祥坤登上联合国经济和社会事务部主页

2022年,我入选由谷歌前任CEO Eric Schmidt支持的“施密特科学研究员”项目(Schmidt Science Fellows)。该项目2022年全世界仅29位科学家入选,由施密特未来基金会(Schmidt Futures)与罗兹信托(Rhodes Trust)联合选拔,旨在通过跨学科研究培养下一代科学领袖。

因为施密特基金会资助提供的自主性,我有幸同时师从MIT化学工程系T. Alan Hatton教授研究碳捕获,以及美国西北大学化学系与电气工程系双聘教授Edward H. Sargent院士研究碳利用。我当前从事的工作致力于碳捕获和碳利用的结合。

2022级“施密特科学研究员”发布会

这两位导师对我的科研工作提供充足的自由度,我也很期待能够在不同尺度下,探究碳捕获和转化的更好结合的机会,不仅关注这其中的科学问题,也关注规模化应用的商业化机遇。

人生之路也许就是这样,每一个看起来山重水复的迷茫说不定就是一次柳暗花明的机遇。而面临选择的时候,我一直用美国诗人Robert Frost的《未选择的路》中的诗句自勉:“一片树林里分出两条路,而我选了人迹更少的一条,因此走出了这迥异的旅途。”

我的稻草火把

对于出国留学的人来说,经济是一个必须考虑的因素。大部分学生家境殷实,而无需忧虑钱的问题,但我不具备这样的条件。

90年代初,我出生在中国江苏省西北部一个叫孔庄的小乡村里。我对家乡最深刻的印象是,我需要一天四次穿过家和学校之间的铁轨,而每次碰到下大雨,就得走单程半小时的泥泞道路。更糟糕的是,如果放学晚了,我只能抹黑前行,有时需要举着燃烧的稻草火把来照路。

在我5岁的时候,父母离婚并各自组建了新的家庭,我之后跟着祖母王守珍女士一同生活。在这种环境中长大的孩子很难进入高校,有可能永远生活在农村。但我很幸运,我有一位慈爱的祖母。尽管她只接受了5年的小学教育,但她一直坚信,读书是改变我命运的唯一方法。也是在她坚定信念的鼓舞下,我才能以徐州市中考状元的身份进入徐州一中就读。高中三年成绩名列前茅,多次位列年级前十,获得全国高中生数学联赛省一等奖。

在我的求学过程中,也曾多次经历歧视和排斥。当时我还在上小学,因为我是唯一一个从乡下转学到那个班的学生,由于衣衫褴褛而经常被其他同学嘲笑。中学时,老师让我们写关于家庭的作文,我总是编故事,假装一切都很好,生怕别人发现自己家里的真实状况。

小学生活已经过去快20年了,但我仍然记得因出身卑微而被人嘲笑的经历,这些都是我青春时期的黑暗时刻。即使后来我终于上了大学,也常常因畏惧别人的眼光而不敢说出这些经历。

在我童年时代,我从未想过有一天我会加入MIT,成为MIT气候与可持续发展联盟面向全球选拔出的“影响力研究员”,入选施密特未来基金会和罗德信托面向全球遴选的“施密特科学研究员”,并且有幸从本科至今师从五位院士进行学习。

在平行世界里,我可以想象到没有接受高等教育的我。也许会在从小生活的村庄务农,或是去旁边的县城打工、做点小生意,而我的孩子要么跟着我含辛茹苦地异地求学,要么留在村里继续命运的循环。

然而,在康奈尔大学这样的机构,我发现周围同事的父母许多至少拥有学士学位,有些人的父母、祖父母,甚至曾祖父母都毕业于这所大学。与他们相比,像我们这种农村出来的孩子,在求学过程中面临着更多的挑战。

对我来说,最大的障碍是缺乏家人的指导。我的父母和祖父母都没什么文化,没法给我更多关于人生方向的指导。我仍然记得那些脆弱的时刻,我没有家人可以求助,比如在高中选择文科还是理科、高考后选择什么大学什么专业、读国内还是国外的研究生等等。

我明白这些都必须得靠自己一个人独立做出重要决定。我也从居里夫人、爱因斯坦和钱学森等伟大科学家的故事中获得动力和启发。每每在科研泥泞道路上奔跑而不知方向时,他们的故事熊熊燃烧起来,成了那个在黑暗中照亮前途的稻草火把。

家庭贫困让我的求学生涯面临巨大的经济负担。直到我被西安交大录取,我才第一次走出我的城市。决定出国读研对我来说是一次很艰难的选择,但我不想因为自己的起点而让梦想止步。最终我坚持了下来。

到了更高的平台,你会发现周围会有各方面都很突出的人,而他们也许比你更加自律和坚持。在那样一个优秀者云集的氛围里,如果你不努力,就会感到深深地自责。我很感谢我的祖母,她虽然连小学都没读完,却不断激励着我出省、出国接受更高水平的教育。

希望我的故事也能成为一个稻草火把,点亮人们对梦想的追求,让更多来自贫苦条件的孩子受到启发,踏上心中追求的科研和发展之路。

(文中图片皆为受访者供图)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。