■武夷山

2024年9月,美国Black Dog & Leventhal出版社出版了美国著名数学教师Ben Orlin(本·奥林)的通俗作品Math for English Majors: A Human Take on the Universal Language(本文作者译为“面向英语专业学生的数学:对通用语言的人性化表现”)。本书标题的含义,并非是本书只适合英语专业的人阅读。中文专业的正规说法是“汉语言文学专业”,英语专业也是注重英语语言与文学的。本书就与大家聊聊语言——数学语言,争取让数学专业硕士生和见到数学就头大的文科生皆有收获。

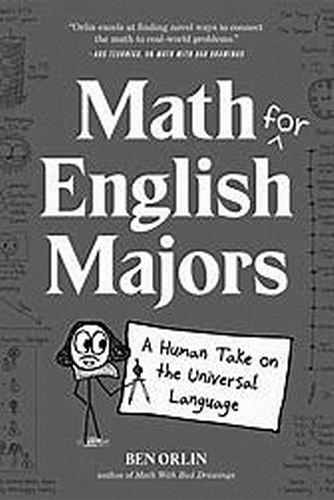

作者奥林是数学普及高手。5年前,我曾在《中国科学报》发文介绍过他的著作Math With Bad Drawings:Illuminating the Ideas That Shape Our Reality(配上糟糕插图的数学:图示塑造着我们面对的现实世界之观念)。该书曾荣登亚马逊Kindle非虚构作品销售排行榜第4名。

据说数学是一门“通用语言”。可是,若数学这门通用语言将人们聚集在一起,它又为何使如此多的人感到孤立无助?

奥林说,既然数学也是一门语言,它就有与其他语言共同的东西,比如,它有名词(数),有动词(计算),有语法(代数)。它还有一些滑稽的惯用语,如指数;有一些古怪的词源,如求面积squaring;有一些特殊的含义不清的词,如PEMDAS,它表示在处理混合运算时,首先要处理括号内的表达式,然后处理指数,接着是乘除,最后是加减这样一种顺序。数学语言甚至还有自己的文学形态——等式,从简单的“A2 + B2 = C2”到深邃无比的欧拉公式“eπi + 1 = 0”。

书中讲了不少故事,有作者本人曾经对数学的错误理解和数学顿悟,有其学生们在数学学习中的艰难困苦和凯歌高奏。当然,奥林要施展其惯技——亲手画插图。这些插图的美观程度实在不敢恭维,但对帮助读者理解数学却有奇效。

奥林说,有一回他在一个礼堂里给本科生作科普报告,他让听众回忆一下与数学打交道的最早经历。有一位女生的回忆让他刻骨铭心。

那位女生的家庭作业是做加法题。问题是,卷子上的数字和符号运算她一个都不认识,因为从来没人教过她这些东西。她也不敢问,就开动脑筋把加法计算变成了形状记忆游戏。例如,对8 + 1 = 9这道题,她是这么记的:两个圆圈上下摞在一块儿,后面跟一个十字,再跟一个竖线,后面是两道横线;遇到这种情况,你就得在待填写答案的空白处填上一个带有向下弯曲的小尾巴的圆圈。通过勤勉的努力,她教会了自己几十种此类“规则”。

当然,没几个人是这样计算8 + 1 = 9的,但在美国,不同的人在不同的阶段都会遇到数学学习方面的强大困扰,可见美国的数学教学一定有问题。但问题在哪儿?各方莫衷一是。奥林说,自己花了15年时间试图解答这个问题。

有一个普遍的抱怨,是数学太抽象了,缺乏“现实世界的应用场景”,不知何时才能用得上数学。可是,从来没有人抱怨说,不知何时才能用得上文学和音乐。那么何不遵从爱因斯坦的想法呢?他说数学是“逻辑思想的诗篇”。

奥林说,数字和词语有明显差异,但二者都是标记世界的系统。像词语一样,数字能将如湖滨漫步这样复杂的体验约化为简单得多的东西。词语用于描述,比如在湖滨看见“有许多名贵的狗”;数字用于计数,比如在湖滨走了“3英里”。计算,就是从原有旧的数字中产生新的数字,用数学家戴维·希尔伯特的话来表述:从旧的数学中产生新知识,成了“在纸上写下无意义记号”的游戏。

奥林强调说:“这本小书有一个崇高的目标:教授关于数学的语言。我们将从数字这一抽象名词起步,进而讨论计算这一主动积极的动词,再到代数这一微妙的语法……我想做的事有点不同寻常。数学家为普通受众写书时,往往只关注数学的概念和应用,而不是表达这些概念与应用的语言。我们经常放弃数学语言,只是把方程式尽可能完美地翻译为英语文字。”

奥林说,本书要走一条荆棘丛生、乏人踏勘的新路。它不是要把数学翻译为文学作品,而是试图让这一文学作品成为可能的美好而朴素的数学语言,从而变得生动起来。

中国学生的运算能力,尤其是心算能力,肯定比美国学生强,但我们的数学教学并非没有问题。比如首都师范大学数学科学学院教授、科学网博主王永晖就指出,我国幼小阶段数学教育在培养孩子集中注意力和数学敏感度方面做得都不理想。因此,引进国外优秀的数学普及图书也许是有益之举。

《中国科学报》 (2024-10-18 第3版 读书)