近日,中国科学院沈阳自动化研究所机器人学研究室微纳米课题组设计开发了一款基于仿生肌肉驱动与嵌入式柔性感知的软体机器鱼,相关成果发表于机器人领域1区Top期刊IEEE Transactions on Robotics(T-RO)。

软体机器鱼的仿生机制

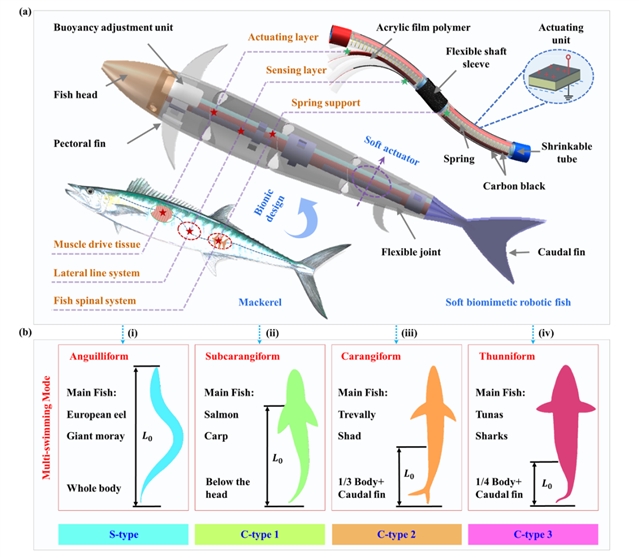

作为自然界进化了亿万年的产物,鱼类的高效游动行为主要和高灵敏度的侧线感知系统以及高度发达可控的肌肉驱动系统密切相关。相关研究表明,鱼体两侧的肌肉主要分为白肌和红肌,其中白肌提供爆发力,红肌提供耐力。并且在游动过程中,白肌的响应速度会相对更快。鱼类正是通过感知-驱动系统的协同作用,及时感知周围环境的变化,自适应调整不同部位肌肉的激活强度和次序,进而调整身体的运动学和游动方式实现最优推进。

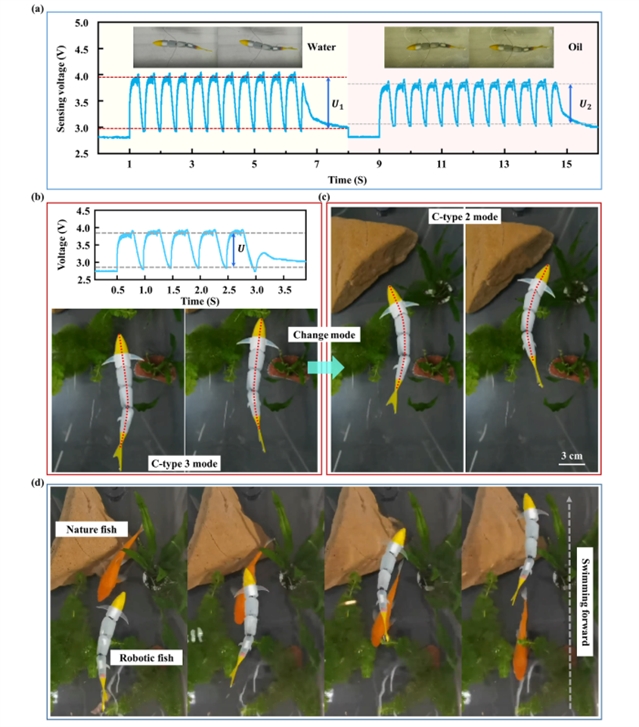

受此启发,研究人员提出了基于仿生人工肌肉驱动的驱感一体化多模态软体机器鱼设计方法,在多驱动单元协同控制策略、嵌入式柔性感知系统、环境自适应智能切换三个方面取得了突破:①协同控制:机器鱼以鲭鱼为仿生原型,由3D打印的柔性仿生结构和集成多种驱动单元与传感元件的一体化软体驱动器组成。其中,软体驱动器为多层的柱状结构,由压缩弹簧、介电弹性体(DE)薄膜和柔性电极构成。类似鱼类脊柱的压缩弹簧为机器鱼提供支撑,多层柔性薄膜模拟于鱼的肌肉组织,为机器鱼提供形变和动力。②柔性感知:为了模拟鱼类的肌肉侧线系统并实现同步驱动和传感,研究团队提出利用和驱动器相同的本体材料,设计并开发了高精度的柔性应变传感器并首次集成到机器鱼中,可帮助机器鱼实时感知游动状态和周围流体环境变化,并自适应的切换到最佳的游动模态。③环境适应:通过协同控制多仿生肌肉单元的激励幅值和次序,机器鱼可以成功复现自然鱼类的多种游动模态,并适应不同的游动环境。例如C-type 1模式适合在狭窄空间作业,C-type 2模式适合在水中快速游动,C-type 3模式适合湍流环境,而S-type更适合低雷诺数的粘度环境下游动。机器鱼可以利用嵌入式柔性传感元件实时感知周围环境变化并自适应切换到最佳游动模态实现有效推进。相较同类软体水下机器人,该机器鱼首次实现驱动-感知-控制一体化,具有多种游泳模式数量(4种)与感知能力。

沈阳自动化研究所团队长期关注仿生与类生命机器人的相关研究,积极推动机器人技术与

的融合,该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金,中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、中国科学院青年创新促进会以及机器人学国家重点实验室项目的支持。(来源:中国科学院沈阳自动化研究所)

机器鱼在不同环境下的游动特性

相关论文信息:https://ieeexplore.ieee.org/document/10848317

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。