冬日的长春,滴水成冰,哈出一口白气仿佛都要冻上。远处一个人一路小跑过来,身影由小变大。

从20世纪60年代到80年代的25年间,从冬到夏,从夏至冬,王立鼎每天早晨都是这样开始的。

他夜里12点睡觉,早上5点起床,跑步5分钟到离家不远的加工间。这是一个与他人合用的加工间,没有恒温,也达不到超净,唯有地基防震性“勉强过关”。他把齿轮磨床Y7431开起来预热,以便7点30分快速进入工作状态。

开好齿轮磨床,他再一路小跑回到家。从地窖取一些白菜、萝卜、土豆,洗切后“刺啦”一声下锅开炒,再蒸一锅窝窝头或贴张玉米饼。7点,他跟一家人其乐融融地吃完早餐,和夫人再分头上班……

那双每天雷打不动给全家人做早餐的手,曾做出了我国第一套超精密齿轮,这让王立鼎在30岁出头时就成为业界公认的“齿轮王”。

中国科学院院士王立鼎把一辈子献给了齿轮研制。目前,他率领的团队是我国唯一一支超精密齿轮研制的队伍,承担国家相关重大项目。

王立鼎磨削标准齿轮。

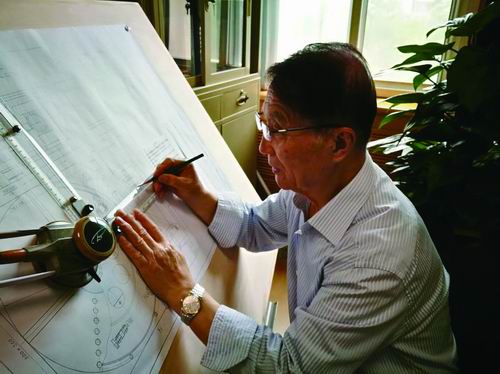

王立鼎绘制齿轮图。

1 “一战成名”

“什么?要把齿轮的精度做到1级?”1965年,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称长春光机所)接待了南京的一家科研机构,他们要制造一款新型精密测量雷达,而其关键要素是齿轮精度。

可是如何做,仅有外国杂志的文字描述,其制作工艺、关键数据无人知晓。在很多人看来,这几乎是一项不可能完成的任务。要知道,在当时,全球范围内只有德国、瑞士才能做出2级及以上精度的齿轮。

更没想到的是,时任长春光机所所长王大珩把这项重任交给了齿轮研究室的磨齿组,并由一名大学刚刚毕业5年的“小年轻”王立鼎承担。

当然彼时的这名“小年轻”,在齿轮领域已是一名“熟练工”,经他手加工的齿轮可达4级,而在当时,国内工厂加工的齿轮精度普遍为7级。因为这手本事,他荣获了中国科学院优秀科研成果奖。

同事们也发现王立鼎有点与众不同。齿轮组同事张玉玲曾打趣说:“他观察问题,比女同事还要细。”一些细节看似简单却不易操作,比如将磨齿芯轴的径向跳动从1微米调到0.5微米,王立鼎可以一次成功,换作他人就很难实现。

要如何完成制作1级超精密齿轮这项看似不可能完成的任务呢?

早在接手任务的两年前,即1963年第一届全国机械传动年会结束后,王立鼎跟随同事去上海机床厂参观。他看见录磁机中的录磁盘回转轴系由多颗高精度钢球构成,激动得挪不动脚步。“录磁机的精度比加工齿轮的机床高得多,如果我能用上它的轴系该有多好!”王立鼎心中感叹。

正巧王立鼎经常使用的一台机床轴系的主轴坏了。但按当时的规定,更换机床轴系的主轴需要第一机械工业部批准,机床厂才会生产,一来二去很耽误时间。受上海之行的启发,王立鼎决定自行研制轴系。

“加入了400颗精密钢球,这时候我发现主轴的刚度大幅度提高,轴承误差由原来的2微米缩小到0.5微米,远高于国内外同类机床制造精度。”王立鼎喜出望外。

机床主轴精度就这样一劳永逸解决了——不仅比当时国内外机床的精度都高,而且60多年后精度始终不降,到现在还在使用。“这为后来研制超精密齿轮解决了不可或缺的设备精度问题。”王立鼎说。

王立鼎多次检查分度盘都发现,分度误差呈曲线变化,很多人没注意这是一条什么曲线,而王立鼎却仔细琢磨起来。“它的形态似曾相识,就像是一条正弦曲线。”

他再仔细检查分度盘,判断有两种可能性——一是分度盘装偏了,没有跟中心对准;二是分度盘没有装偏,而是在制造中产生了误差。

“无论分度盘是否装偏,纠正的方法都是采用反正弦曲线,一正一反相互抵消,这样就能大幅度提高分度盘的精度。”于是,王立鼎故意把它装偏一点,产生反正弦曲线,把分度误差从50角秒减小到13角秒。这便是他自创的“正弦消减法”。

1966年,仅用一年多时间,王立鼎就采用“正弦消减法”和“易位法”等磨齿工艺,研制出我国首套超精密齿轮,达到雷达设计精度要求。

王立鼎姓王,又研制出我国首个1级超精密齿轮,一位前来采访的记者在文章中用“齿轮王”来称呼他。很快,“齿轮王”的美名就传遍了整个业界。

A级精度剃齿刀。

AA级插齿刀(m4)。

2 懂理论的大工匠

“为什么德国、美国等发达国家的标准齿轮没做到1级,反而中国先做到了?”直到现在,还经常有人问王立鼎。

“机床是由我们改装的,测量齿轮的仪器是我们自行设计的,齿轮加工方法也是我们开发的。在国外,搞齿轮设计的是大学教授,搞齿轮制造的是公司里的工人,搞计量测试的是实验室里的实验员。他们各自一摊、难以聚合,而我们则是把所有工作串起来。从某种程度上说,我本人既是科技工作者,也是高级大工匠。”王立鼎告诉《中国科学报》。

自己动手,丰衣足食。这个观念深深烙印在王立鼎心中。

由于出生在伪满洲国,儿时的王立鼎不能说自己是中国人,否则就有专门的“官员”找上门来。彼时,家里一贫如洗。上初中后,全班只有他买不起书。没有书却十分想读书,王立鼎比周围的同学都发愤图强,临毕业时取得全校第一的好成绩。

生活的磨砺让王立鼎养成了勤动手的习惯。他在家里开辟出一块菜园,日常挑水、施肥,从不间断。种地、劈柴、做煤饼、压水抬水的活儿,他都主动揽过来。上初中时,赶上家乡辽宁省辽阳市大马路义务劳动,他挑着土篮子穿梭在工地整整20天,都坚持了下来。

王立鼎在学校足球队担任队长,仅有的一双胶鞋穿破了就自己缝补,仅有的一套洗得发白的衣服,周末洗完、晾干,周一接着穿。初中毕业后,由于中专不用交书本费、伙食费,他不得不选择了中专。即便如此,上了中专的他仍然保持着学习第一名的成绩,而且是足球队队长。

终于等到中专毕业生可以考大学的那一天。学校选派了64名学生参加考试,王立鼎是全校唯一一名考取的学生,收到了吉林工业大学(2000年合并入吉林大学)机械系的录取通知书。

成年后,爱动手的习惯升级为配置润滑油、紧螺丝,装配调试设备。他做得比工人更好,工人反倒给他做助手。遇到不熟悉的机床操作,王立鼎总是先看机床说明书,再去中国第一家汽车厂——长春第一汽车制造厂的车间看工人如何操作。连续两周,王立鼎就像实习生一样,站在工人身边跟着学习,不懂就问,回去再自己摸索,破解了很多操作难题。

长春光机所倡导“一竿子插到底”的理念,号召大家把科研与工程技术结合起来。所里有几位研磨技师,水平最高的那一位职级相当于副教授中的最高级。每次王大珩看见他们都笑呵呵地打招呼。这样的氛围也让王立鼎感同身受。

光动手不动脑是不行的。从小养成的记笔记的好习惯,成年后王立鼎也一直保持着。“我每年都准备一个大本,把这一年有感触的发言、要事、心得都记下来,到了年底就像年终总结一样,一目了然。”大本子一时不在手边,王立鼎就记在台历上,再像蚂蚁搬家一样,一点点誊写到大本子上。经年累月,大本子竟攒了近一个书架,好不壮观。

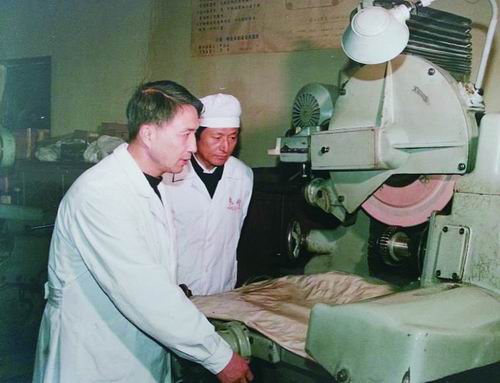

王立鼎(左)与徒弟一起磨削齿轮。

3 “自讨苦吃”

“你是超精密齿轮方面的顶级专家,贸然尝试一个陌生领域,就不怕毁掉自己的名声?何必自讨苦吃!”周围的人摇摇头,走开了。

那是1984年,国际上掀起一股激光光盘热。光盘可擦写次数达到100万次,其信息存储量是磁盘的100倍。

中国科学院把这一项目争取到手,可是交给谁呢?时任长春光机所所长唐九华心中最合适的人选是王立鼎。

“我一个搞齿轮出身的,没搞过整体的仪器,能行吗?”王立鼎说。

“我就找你,你能把国产设备加以改造,做出世界上精度最高的齿轮,我就看中了你这种敢为人先的精神!”唐九华笃定地说。

世界上能做光盘模板设备的,当时已有荷兰的飞利浦,日本的日立、索尼,以及美国与欧洲的几家公司。面对西方封锁,要做出自己的设备,该如何着手?

“硬着头皮也得上。”王立鼎成为了光机电计算机总体第一负责人。

“今天我们讲计算机操作系统第一章……”三用机中传出浑厚的男声,周围同事立刻反应过来,王立鼎又在用功了。

那时,计算机刚刚在国内兴起,清华大学教授周明德编写了一本计算机操作系统的图书,并把讲课内容录制到磁带中。周明德足足讲了84课,王立鼎就84课一课不落地听课、记笔记,最后的测验竟得了100分。

“我就是有这个劲儿,要做就一定要做好。”王立鼎说。

那阵子,王立鼎就像海绵吸水一样,没日没夜地学习。学机电一体化控制,王立鼎跟着工农兵学员一起听课,因为他之前学过控制系统等知识,很快便补齐了短板。学俄语出身的他不懂英文,就跟着工农兵学员补习基础英语,以便阅读文献。

“我本身擅长机械,加上各专业都懂一点,才可以跟各领域专业人员平等对话、探讨。”王立鼎深知这个道理,即便是负责人,在未知领域面前也从无怠慢之心。

在他的带领下,团队从几个人的齿轮研究组,扩大到1个项目总体组下设5个专业组的100人团队。每天王立鼎都第一个进光盘实验室,最后一个离开。他处处带头,就连实验室地板刷油都要参与。

“做事情一定要做得非常细致,往往出来的成果会比一般人好。”王立鼎说。带着这份执着,经过4年的艰苦奋斗,从一无所有,到有了图纸、实物,王立鼎带队成功研制出中国第一台刻录光盘母板的纳米分辨率精密设备。

中国科学院组织的成果鉴定验收结果显示,该项目有10余项技术达到国际先进水平。从此,中国有能力制造自己的光盘母机了,并开发了自己的CD-ROM和VCD等光盘技术,填补了国内空白。1992年,该成果获得国家科技进步奖二等奖。

王立鼎再次给人留下了“敢为人先”的印象。当然,这肯定不是最后一次。

20世纪90年代,中国科学院一位领导从国外回来,带来了微纳系统的资料。一开始,大家都不知道微纳系统有什么前途。

“此前长春光机所已经错失两次机会,一次是机器人,一次是半导体设备。”这一次,王立鼎不想再当“老二”,错失微纳研究的良机了。对于周围人对他跨领域的质疑,王立鼎说:“人不能有傲气,但不能没有傲骨,要有自信才能把事情做好。”

他心里非常明白:“我做微纳系统的目的是什么?就是想把高科技引入国内,给青年人铺路,让他们朝这个前沿方向发展。”

在王立鼎的推动下,长春光机所于1992年成立了我国第一个微机械工程研究室,并出版了中国第一本微系统译文集《微机械》。王立鼎成为我国微纳系统研究领域的开拓者之一。

1995年,王立鼎当选中国科学院院士。

1998年,他来到大连理工大学工作,在这里组建了大连理工大学跨院系、跨学科的微系统研究中心。之后,他又牵头组建了微纳米技术及系统辽宁省重点实验室。

2002年,他郑重地将“物联网”这一新的研究方向,写入由他牵头制定的2020年国家中长期科学和技术发展规划纲要的微米纳米技术规划之中。

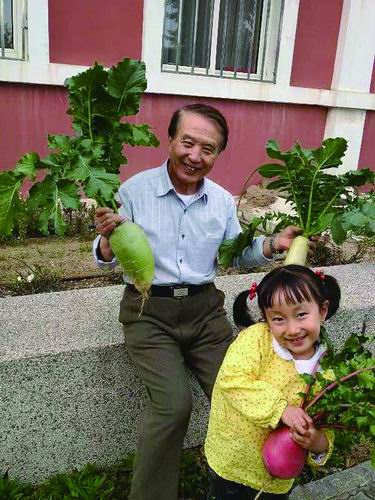

王立鼎家的菜园丰收了。

4 “我等不起啊”

王立鼎家门口有一个院子,那里总是生机勃勃,杏树、柿子树、豆角、茄子等果蔬绿意盎然、枝繁叶茂,月季、芍药等花卉争奇斗艳、幽香阵阵。王立鼎劳动的身影时常穿梭其中,沉甸甸的一大桶水,他一下子就能提起来,“我比较有劲儿,跟这么多年的劳动分不开”。

他和夫人把院子打理得井井有条,还特别“有规则”。杏树只施有机肥,平时路过,家人总觉得臭烘烘的,可结出的上百颗果实却让学生摘了带走。

年纪渐长,但家里没有雇保姆,王立鼎依旧像从前一样,自己种菜、做饭、打扫。“溜肉段、拔丝山药……家常菜我几乎都会做。”赶上夫人忙碌,他就系上围裙亲自到厨房露一手。每天早上他依然承包做早餐的活儿。“都是儿时艰苦生活学下的本事。”

见夫人着急出门,王立鼎就自个儿端着水果去水龙头前洗干净,再一个个装到塑料袋里,嘱咐她“一定要吃完”。“我从来不认为在一个家庭里,谁挣钱多就听谁的,夫妻之间要互相爱护,不能有好东西就揣自己兜里。”王立鼎说。他把工资都交给夫人,自己只留了一张“小卡”。

就连同事都在背地里夸他“贤惠”“好男人”。“王院士经常跟我们开玩笑说,除了织毛衣、生孩子,女士能做的他都能做。”王立鼎的助理锁刘佳说,他连纳鞋底、踩缝纫机做衣服都会,把很多女士都比下去了。

可是,在锁刘佳等同事眼里,一向善待他人的王立鼎也有自己的心酸、无奈——做了一辈子齿轮研究,找磨齿轮的传承人却很困难。

2023年他看好了一名博士生接磨齿轮的班。临毕业的一天,学生跑来跟他合影留念,一番寒暄后十分抱歉地告诉他,自己找了别的工作,无法留在实验室了。

“我等不起啊。”一向好脾气的王立鼎当天情绪有点波动。年逾九十的王立鼎刚刚在医院给眼睛打完针,视神经下降明显,本来他是远视眼,现在只能趴着看资料。

这并不是第一个拒绝他的人。想进院士团队的人其实不少,但一听磨齿轮就觉得是“老工艺”,是“匠人”干的活儿,干了没多久就心生退意。就连他最看重的得意弟子,也在多年前南下了。

王立鼎无奈地摇摇头,光是找继承人,他和校方就商议了好几回。“断了线,我怎么向国家交代?”他不无遗憾地说。

最后,他只能带着锁刘佳、五十来岁的女儿,以及一名博士生支撑起这项工作。人少活儿多,中午12点本是午饭时间,女儿手边的活儿还停不下来,和工人叫了盒饭,匆匆忙忙吃了接着干。

很多人看不懂王立鼎的坚持。他告诉《中国科学报》,如今在直驱技术的改进下,使用成型砂轮磨齿技术在机床上磨制小批量的2级精度齿轮,在工业上可以实现,但仍然达不到1级精度齿轮的整体技术要求。

“国内现在生产的标准齿轮制造精度低于国外1~2个级别。如果把标准齿轮精度整体提升1个等级,其指标便可以与多数西方国家同类产品水平相当,有助于摆脱我国高端机床长期依赖进口的现状。”王立鼎说。

“我希望把工艺传承下去,今后一旦国家急需1级齿轮,哪怕只需要一件,我们也能立刻在现有的加工和测试成套设备上完成任务。”王立鼎说。

他从不吝啬分享磨齿轮技术。前来长春光机所、大连理工大学学习的科研人员、厂家技术人员不少,每次他都毫无保留地分享经验。如今年纪越来越大、视力越来越差,这个愿望就更加迫切了。

“如果国家有需要,我愿意随时传授相关加工技术。”王立鼎眼神坚定。

受访者供图

《中国科学报》(2025-02-20第4版风范)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。