近日,中国科学院兰州化学物理研究所润滑材料全国重点实验室的计算摩擦学课题组在静态摩擦性能计算模型方面取得了重要进展。这项研究不仅加深了我们对摩擦现象的理解,还为未来摩擦学的发展奠定了坚实的基础。相关论文发表于Physical Review B。

摩擦,这个在我们日常生活中无处不在的现象,其实蕴含着复杂的物理机制。为了更准确地描绘和调控摩擦行为,科学家们一直在探索更为精确的计算模型。然而,不精确的计算模型可能会误导我们的理解,甚至增加对摩擦现象基础物理机制的困惑。因此,建立一套科学、标准的静态摩擦性能计算模型显得尤为重要。

兰州化物所研究团队与兰州交通大学等单位合作,利用他们自主搭建的固体界面摩擦性能第一性原理高通量计算平台,针对已报道了负摩擦系数的二维材料界面体系进行了深入研究。他们考虑了目前主流的三种静态摩擦性能计算模型,并对比了这些模型在特定材料界面上的摩擦性能计算结果。

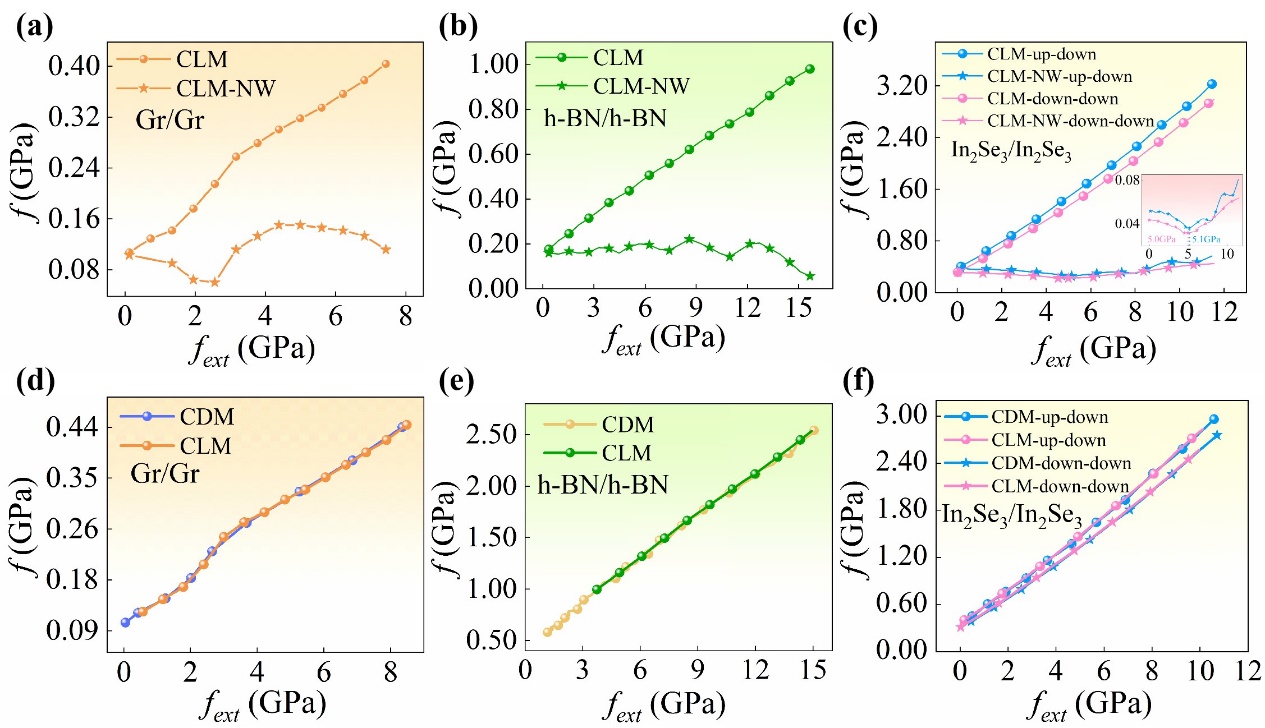

令人惊讶的是,他们发现只有其中一种模型——无负载做功的等载模型CLM-NW出现了文献报道的负摩擦系数现象,而其他两种模型——等距模型CDM和等载模型CLM的摩擦计算结果定量一致。这引发了研究团队对CLM-NW模型的深入思考。

通过进一步的理论分析和受力示意图展示,研究团队发现忽略负载做功的CLM-NW模型在理论上存在根本性缺陷。这意味着,之前基于CLM-NW模型计算得到的负摩擦系数现象可能是不精确计算模型导致的错误结果。这一发现不仅纠正了科学界对负摩擦系数的理解,还为后续的研究提供了更为准确的理论基础。

相关论文信息:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.054109

三种计算模型得到的静摩擦力f与负载fext的关系。兰州化物所供图。

三种计算模型得到的静摩擦力f与负载fext的关系。兰州化物所供图。

?

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。