|

|

|

|

|

他曾是学科里的“独苗”, 终其一生为地衣“写传编谱” |

|

|

魏江春

1997年,魏江春和妻子拍摄的金婚照。

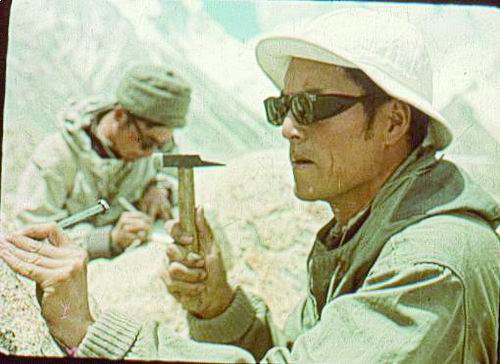

1966年,魏江春(右)和陈健斌在珠峰考察。

魏江春做人和做科研的座右铭。

1982年,魏江春在瑞典进行地衣标本采集。

■本报记者 冯丽妃

珠峰、苍山、秦岭……这双脚曾丈量过中国30多个省份的数百座高山峻岭,偏远的南极也走过;现在,刚过百平方米的家却也有它们不常到的地方。这双脚的主人魏江春已经91岁了,卧室窗外的风景、客厅的沙发都会让他想起离世的妻子。更多时候,魏江春会走进屋子东向的一间小书房,坐在电脑桌前一把宽大的黑色皮椅上,埋头给地衣记“家谱”。

距离魏江春提议编写《中国孢子植物志》已经过去半个世纪了。这部大部头著作他编写了大半辈子。

半个世纪前,魏江春开启了生物学领域一个“寂寞冷”的专业——研究长在岩石、土壤、树皮、叶子等表面的“不起眼”的微小地衣。那时这个专业冷到只有他“一根独苗”。

而今,这个由他翻山越岭、单枪匹马“拉扯大”的专业已经积累了15万号标本,分布在全国十多个单位的标本室里,成为科学研究的珍稀资源。从他的实验室走出的硕士生、博士生、进修生,为这个冷门专业走向国际一流奠定了人才基础。

作为别人眼中身材高大、性格爽朗的“中国地衣学之父”,魏江春骨子里其实是个恋家的关中老陕。但为了一个承诺,他把一生献给了微小的地衣,不惜在人生最好的时光远离家人20余年。

倾斜的天平

走出陕西关中近70年,魏江春骨子里仍是一个恋家的人。

16岁那年,魏江春和妻子黄英娥就成了亲。她比他大两岁,他曾偷偷隔着马路瞥见过她一眼,她没有见过他。婚后,他瞒着父亲参加高考,她帮着打掩护。他上大学、去留学、在外工作20多年,她在家种地、教育子女,从不埋怨。

魏江春是博士,获得了象征国家最高学术荣誉的院士称号;黄英娥是一位农村女性,文化只有小学水平。在很多人眼里两个文化程度“看起来不搭”的人,却是一对相濡以沫70多年的夫妻。

“‘安’字宝盖头下面是个‘女’字,房子有‘女主人’,才能安心钻研科学,并为之入迷。”魏江春常说。

“既然两个人好了,就要好到底。吵嘴的时候免不了,但对待爱情还是要慎重一点,一旦结了婚、成了家,就要好好过。”他说。

不过,为了给地衣找“家门”,他却远离家人数十载。

魏江春1931年出生于“九一八”事变49天之后,他常说自己出生在“国破山河在”的时代。20岁时,他考上了当时的西北农学院,毕业后被分配到新成立的中国科学院西北农业生物研究所,后被调入中国科学院应用真菌学研究所(现中国科学院微生物研究所,以下简称微生物所)。

师从真菌学家王云章先生做植物锈菌研究的魏江春,曾经的理想是当一名给植物看病的医生。

命运却把他带上了另一条路。1958年,微生物所时任所长、中国真菌学奠基人戴芳澜先生选拔多人留学苏联,以期填补我国地衣学的空白,魏江春就是其中之一。1962年,魏江春成为同一批4名候选者中唯一完成学业的人,也是当时全国地衣专业科班出身的“独苗”。

彼时,中国大地上的地衣,从未被中国人细致观察和记录过。很多人曾把这种菌藻共生的复合体看作是一种植物。

为了给地衣写“传记”、编“家谱”,魏江春成了一名孤独的“驴友”。

秦岭、梵净山、峨眉山、玉龙山、衡山、庐山、五指山……他经常一个人背着铺盖卷,揣着干粮,带着锤子、凿子、放大镜等采集工具踏上旅途。

好几次万家团圆的时刻他还在翻山越岭。魏江春记得,1964年除夕,当他在黎明时爬到苍山山腰,星辰才隐去,脚下已是白雪皑皑。他找了个山洞啃了口干粮继续爬,终于在下午3点登顶。耳畔寒风猎猎,像往常一样,他蹲在地上拿着放大镜一寸一寸地看,反复地敲、凿,直到太阳下山才收好标本,踏着积雪返程,到了山下已是星辰高挂。在万家灯火和辞旧迎新的漫天烟花中,他孤身一人走进了大理的一家小旅馆。

野外工作的装束很难让人联想到这个西北汉子是一名科学家。有一次,他到秦岭采集标本时顺路回乡探亲,一位叔父看见他穿着褪色的蓝工作服,怀疑当年考上大学荣耀四邻的侄子在干苦力。

确实干的是苦力活,翻山越岭间遇到危险也是常有的事。一年夏天,他孤身前往秦岭太白山采集标本时,其间因浓雾迷路,差点被大雪困在山顶;在贵州梵净山考察时,遇到暴雨路滑,他摔了一跤导致骨折;在秦岭光头山考察时曾遇到蟒蛇;在丽江干海子穿过大森林前往高山植物园工作站途中险遇野猪群……

1966年春,魏江春参加了首次青藏科考。在珠峰,他和科考队连续考察了一个多星期,早上起来,魏江春经常发现嘴张不开了,用舌头舔舔就会脱掉一层皮,渗出血来,他开玩笑说“享受一次美女唇膏体验”。下山之后一个多月,他的嘴唇才慢慢恢复正常。

一次次攀山越岭中,他积累了中国地衣研究与应用的“第一桶金”。

现在,如果你到微生物所菌物标本馆地衣标本室参观,在一排排浅灰色铁皮储藏柜旁边,会看到一个十分显眼的朱红色老式抽屉柜子。中国地衣标本库就是从这里起家的——至今仍盛放着用拉丁文书写的数千张地衣分类标签,它们大多是魏江春走遍一个个山头记录下来的。

天南海北风光无限,形单影只的魏江春却不时被寂寞包围。

回国后,魏江春连续8年远离关中的家人,住在北京的集体宿舍。肠胃不好的他,一到吃饭就犯愁。食堂里常年不变的味道让他提不起食欲,有时胃实在不舒服了,只能到街上喝几天粥。长年饮食不调,他的身体开始走下坡路,患了肝炎。

“妻子儿女千里外,何年何月能团圆?”伶仃的他曾如是写道。

1970年,为了解决他的困境,研究所给魏江春分配了西颐北馆一间10平方米的宿舍,妻子儿女来京探望时才有了落脚地。直到1978年改革开放后,3个子女都成家立业或走进大学,他和妻子两地分居20年后才重新聚首。

长期夫妻异地,魏江春唯一的助手、和他同去珠峰考察的陈健斌那时改行从事污水处理研究。填补中国地衣学科空白的人,只剩下魏江春。

每当夜深人静,孤独袭来时,他就在心底对自己说:“这是戴老和国家交给我的任务,我必须完成。”

实际上,在魏江春之前,戴芳澜曾先后选派两批青年科学家填补地衣学空白,但因各种原因均未成功。魏江春到莫斯科后也曾给单位写信:能不能从地衣转学抗菌素?在收到所里回信称必须填补学科空白后,他就死心塌地坚持了下来。

这一干,就是60年。

“飘萍”的执着

当魏江春全力投身野外科考时,一场疾风暴雨让新中国的科研和教育戛然而止。

没有了科研,魏江春失去了心底的支柱,人若飘萍。

彼时,孤独感像汹涌的潮水一样一天天冲击着他。有时,走在中关村的路上,听见别人家的孩子叫了一声“爸爸”,他的心像被刺穿了一样;有时,他会在周末不知不觉走到动物园公交车站独自坐在一块大石头上陷入沉思——那里是北京和西安往返的必经之路。

“只有把科研做起来,思家的心情才会放下。”他这么想。

于是,一有机会,魏江春就见缝插针地推进地衣研究。

机会终于被他等到了。1972年,在北京友谊宾馆召开的中国科学院计划工作会议上,与会专家提出重启中国植物志和动物志编委会。魏江春冒出了一个想法:何不借此机会成立一个包括藻类、真菌、地衣和苔藓在内的“中国孢子植物志”编委会,摸清相关生物资源的“家底”呢?他的想法得到了包括藻类学家曾呈奎先生、昆虫学家朱弘复先生在内的与会专家的支持。

1973年,《中国孢子植物志》应运而生。

《中国孢子植物志》与《中国植物志》《中国动物志》并称“三志”,是记录我国孢子植物物种资源、形态解剖特征、生理生化性状、生态习性、地理分布及其与人类关系等方面的系列专著。其包括《中国海藻志》《中国淡水藻志》《中国真菌志》《中国地衣志》及《中国苔藓志》5个分志。截至目前,《中国孢子植物志》已出版113卷册。其中,《中国地衣志》27卷册。

编研之初,《中国地衣志》的基础最弱,人员仅有魏江春一个“光杆司令”。而如今,我国地衣学研究力量已经发展到十几支,其中很多研究者都是从魏江春的实验室走出的硕士生、博士生或进修生。

彼时的微生物所地衣标本室只有魏江春等人采集和部分与国外交换的少量地衣标本。而今,该标本室已馆藏国内外地衣标本15万号,成为我国地衣生物系统学研究的重要资源。

微小的地衣寄托着魏江春的梦想与豪情。困顿的生活始终没有阻止他圆梦的脚步。直到1983年,魏江春53岁时,他和妻子才分得一套50平方米的房子。彼时去过他家里的学生回忆,老师家的沙发破了都是用胶带粘的。

在那个艰难的年代里,他的唯一想法是“既然选择了,就要把它做好”。

“地衣是地球上的‘开路先锋’。”魏江春对《中国科学报》说,它们可以在各种岩石表面安家,用独特的次级代谢产物——地衣酸加速岩石分解,开疆辟土,形成原始土壤,为其他动植物提供安家落户的条件。

微小、顽强、开辟、务实,地衣的这些特点似乎也是魏江春科学人生的特点。

“大高个儿”“指路人”

魏江春给人的感觉是一个“大高个儿”。不光是初识他的人,包括熟悉他的学生、与他共事多年的同事,如果你问魏老师有多高,很多人可能会回答:“一米八吧!”

魏江春告诉记者,实际上,他的身高是一米七三。

在学生们看来,大家产生这种“错觉”,一方面是魏江春身材比较魁梧,另一方面也与老师做人做事的风格有关。

实验室的年轻人都知道他的座右铭:“与人为善诚信在,平等待人和为先;勤于思考多实践,勇于探索求发现。”这也是他一生做人和做科研的写照。

1997年,因为在地衣学领域作出的系统性、开创性贡献,魏江春当选为中国科学院院士。国际地衣学会前主席Teuvo Ahti称他为“中国地衣学之父”。

盛名之下,他并未止步。

在魏江春看来,基于分类学的发展,中国地衣学可以做一些“别人还没做过的事情”。

过去20年,他在地衣学领域作出了领先国际的“三大创新”。

2003年,他在国际上首次提出“沙漠生物地毯工程”——用现代生物技术“复制”自然界微型生物结皮,为沙漠铺上防风固沙的“地毯”。

这个想法有多先进呢?他的学生、微生物所项目研究员魏鑫丽向《中国科学报》介绍,了解地衣中真菌与藻类共生的二元机制以及如何重建这种共生关系,至今仍是一个困扰全球科学家近200年的难题。不过,这并未让当时年过花甲的魏江春止步。

他带领团队在腾格里沙漠进行小型样方接种试验。他们选用一平方米沙漠样地,用沙坡头结皮地衣制作的粉末悬浮液进行喷洒接种。一年后,接种区形成一层薄薄的地衣鳞片结皮;而喷洒水的对照区则未产生结皮。

“小小生命,荒漠生长。织网固沙,唯它专长,生物技术派用场。到那时,布天罗地网,苍龙休狂。”魏江春挥毫写道。

让学生们钦佩的是,魏江春的思想从未停滞。只要是他认为的热点和前沿领域,即便自己不熟悉,也有魄力做下去。

2014年,他所在的实验室揭开了世界上第一个地衣型真菌——石果衣的全基因组密码。他们发现在不给水和营养的条件下,石果衣的共生菌7个月后依然有生命力,并从中发现了大量极强的耐旱基因。他们把石果衣的抗旱基因转入苜蓿等草本植物,为“沙漠生物地毯工程”提供草本资源;将抗旱基因转入水稻、小麦等作物中,为实现沙漠变良田的梦想提供了可能;发现了石果衣从未产生次生代谢产物的机制,找到了其中的沉默基因并将其激活,得到多种次生代谢产物,为抗菌素资源的发现打开了一个新窗口。

近年来,耄耋之年的他基于分类学的生物资源利用提出了新的框架。目前,世界上的分类工作依然是通过提取单基因或多个基因片段进行分类,魏江春提出了以共同祖先的基因型和表型相结合的同源性状为基础的同源生物系统学。他还提出把生物系统学著作、馆藏标本、菌藻培养物三大生物信息系统联系起来,推进分类工作、自然资源开发以及

研究的有机联系和发展。

学生眼里的魏江春就像一个“指路人”。“他会基于一生所学给学生指明最远的那条路——往往是瞄向世界最前沿的路。”微生物所副研究员王延延说。

生活中的魏江春则十分平易近人,“没有架子”,师生之间相处往往是“零距离”。

“我的第一个登山包就是魏老师与师母送的。”魏鑫丽回忆道。2002年在河北大学读研究生时,魏鑫丽第一次到雾灵山考察,当时的导师、在该校担任客座教授的魏江春和师母特地从北京坐火车赶过来,给大家发“礼物”。

“我们实验室的人没少吃老师亲手包的饺子。”她回忆说。

家

魏江春如今住在北京中关村一栋著名的院士楼里。2003年,一次中科院职工福利分房时,已当选中国科学院院士的他和妻子黄英娥分到了一套东西走向、三室两厅的低楼层房子。

房子一进门就是餐厅,只有七八平方米,却装着这位九旬科学家近20年来最温馨的记忆。馋家乡的味道了,有人给他做;做出成绩的时候,有人共享快乐;学生来家里也总能尝到师母的厨艺,有了心结,师母也会帮着开导。

“他呀,一心都在工作上,家里的事情从来不管,一个月工资有多少也不知道……”2019年的一次采访中,黄英娥向记者唠叨。她的语气里却没有半点埋怨或责怪的意思,拿出丈夫获得的那些证书和奖章道:“喏,这些都是他的。”那个时候,魏江春就不说话,嘴角微微上扬着,透露出心底的满足。

一门心思放在科研上,魏江春对自己的小家,内心其实充满愧疚。

由于未及时将妻子儿女户口迁至北京,他的3个子女都在农村长大。因为家庭出身限制,两个儿女都未能读高中,及至幼子,他不得不请朋友帮忙将其户口从陕西老家迁至黑龙江一家工厂,这才使幼子有了考大学的机会。

改革开放后,他与妻子团聚,为了补贴家用,妻子在很长一段时间内给人洗衣服,还在微生物所下属的幼儿园担任园长。一次,幼儿园有机会给她转为正式编制,需要请魏江春签字。但魏江春觉得还没有达到规定的年份,就没签。他觉得违反原则的事情不能做。

魏江春心底其实很爱妻子。他的字是“青川”,他知晓妻子“持家日夜明月下”的艰辛,给妻子起的字是“明月”。

年过半百的他过马路时会拉着妻子的手,妻子不好意思便把手抽出来,他又会牵上。

2020年妻子生病的时候,他每天都在医院守着。妻子是早上5点离世的,他未能赶来见最后一面,整个人像丢了魂似的,不知所措。学生们从没见过老师那个模样,一向笔直挺拔的身板变弯了,一下子苍老了很多。

那个时常在耳畔唠叨的人走了,魏江春的世界一下子变小了。他不愿坐在原来常坐的沙发上,也不愿再到窗边看熟悉的风景,大多数时间一个人窝在书房里。

十平方米左右的书房被高耸到屋顶的大书柜和宽大的书桌、办公椅占据了大半江山,他活动的空间大概就剩下两三平方米。他大部分时间都坐在一把黑色的办公椅上,弯着腰,一点点地推进尚未完成的大部头《中国地衣志》。

“我既非好丈夫,又非好父亲。”采访中提到家人,特别是妻子,魏江春数次哽咽。

在家人心目中,这样的一位丈夫、父亲、祖父、曾祖父,却让他们自豪、荣耀。

“父亲一辈子全身心投入,在科研上能做出这么好的成绩,我们做儿女的,还有孙子辈的,心头高兴!”大儿子魏可宁对《中国科学报》说。今年10月,魏江春的故事在央视《吾家吾国》栏目播出后,上小学的曾孙子看了电视自豪地告诉同学“这是我的太爷爷”。

四世同堂的魏江春很喜欢孩子,他在自己的散文诗日记中曾写道:“爷携孙女公园游,天伦之乐尽享受。”

魏江春的电脑前放着一张简笔画,那是重孙子画的:他和黄英娥很随意地坐在小区楼下的一张长凳上。

但他更记挂那些地衣,九旬的他选择了每天伏案工作。有时,他也会写个人回忆录,回顾一生点滴。

年少时的魏江春曾是一个“执拗”的人。他两岁时,母亲就去世了。从小他就希望能像家族里的哥哥们一样去读书(堂兄弟7人中,有5人大学毕业后在外工作)。但初中毕业后,父亲希望他辍学管家。

“如果母亲健在,我的处境会这样吗?”无望之下他曾跑到母亲坟前痛哭。此情此景被他的发小看到了,告诉了他的父亲。最终,父亲还是心疼了儿子,遂了他的愿。

读大学时,魏江春曾决定把大学毕业后第一个月的工资交给父亲,没想到父亲却在他大学毕业前夕过世了。这成了他心中永远的遗憾。

年轻的时候,魏江春心中有过许多梦。至今,他家里的客厅还放着一架钢琴,不过他很少弹。他用大部分的时间兑现填补地衣学空白这个承诺。

如今,他的思路依旧清晰,说起话来声音依旧洪亮,却很少想起要吃点什么。时令水果,给他送到小书房,他吃;不送,他也想不起。有时,家人叫他吃饭,过了半天他还没有动,又告诉他“饭凉了,赶快吃”,他才想起来。

本版图片除署名外均由受访者提供

《中国科学报》 (2022-12-29 第4版 风范)